西南茶马古道的青藏、川藏、滇藏三条主要线路,均穿过我国第一、二级地理阶梯的过渡地带,这里河流交错,群山纵横,峡谷盆地星罗棋布。复杂的地理环境及生物的多样性,滋养了西南茶马古道沿线的20多个民族,在这条道路上我们能够领略汉族的温厚、藏族的壮美、彝族的刚健、羌族的古朴、白族的亮丽、佤族的奔放、纳西族的浪漫、哈尼族的热情……众多民族共同构成了一幅和谐美丽的画卷,呈现出一派祥和气象。历史上的西南茶马古道极大地促进了不同民族之间的交流交往交融,为沿线各民族和谐共生、精诚团结、厚植中华民族共同体意识作出了不可磨灭的贡献。

习近平总书记强调,我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,我们悠久的历史是各民族共同书写的,我们灿烂的文化是各民族共同创造的,我们伟大的精神是各民族共同培育的。一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。西南茶马古道的千年往事,集中印证了我国西南地区各民族共同开拓辽阔疆域、共同书写悠久历史、共同创造灿烂文化、共同培育伟大精神的文明进程,堪称中华民族共同体意识的典范。

共同开拓辽阔的西南疆域

西南地区是我国民族数量最多的区域,它能够成为我国领土不可分割的一部分,离不开西南茶马古道上各民族的齐心开拓。这种开拓,不同于古代帝国式的军事扩张和近代殖民主义的侵占掠夺,而是生于斯、长于斯的各族人民共同开发、共促繁荣、共享成果的伟大进程。西南茶马古道不仅见证了各民族开发西南边疆的壮举,还以其独特的经济文化功能,为这一历史进程作出了无可替代的贡献。

西南茶马古道穿越陇西走廊、藏彝走廊、苗疆走廊三大民族走廊,以其网络状的发达道路系统,促进众多民族的经济文化往来。其中,青藏茶马古道途经的陇西走廊在现代地理区域划分中被归入西北地区,属于西北民族走廊的一部分,但从民族史的角度来看,陇西走廊与西南各族的关系更为深厚。作为东接黄土高原、西连青藏高原、北抵祁连山脉、南控四川盆地的“十字路口”,陇西走廊自古就是民族迁徙的要道和商业贸易的枢纽,这里曾活跃着牦牛羌、党项羌、白狼羌、白马羌(白马氐)、陇西鲜卑、吐谷浑等古代民族。唐代以前,这些古代民族在陇西走廊开辟商贸通道,并与中原王朝开展互市,为此后青藏茶马古道的形成奠定了基础;唐宋时期,以藏族为主体的吐蕃等政权相继控制陇西走廊地区,并与中原王朝建立了茶马贸易关系。这种茶马贸易关系深刻改变了陇西走廊的角色和定位,使它从汉、藏民族各自的地理边缘,转变为游牧文明和农耕文明之间的纽带。

除开发陇西走廊外,这些古代民族中的一部分还向西进入青藏高原,与当地居民融合,逐渐形成今天的藏族、土族、撒拉族、门巴族、珞巴族等民族;另一部分尤其是其中的氐羌民族在历史上多次沿藏彝走廊南下,经过漫长的发展演变,形成了今天主要居住在四川、云南两省的彝、羌、哈尼、纳西、景颇、怒、独龙、傈僳、白、阿昌、基诺、普米等众多民族。这些民族在西南大地上迁徙交融、繁衍生息,不仅扩展了我国的西南边界,而且极大地促进了西南地区的开发,留下了哈尼梯田、波日桥等生产生活遗迹,以及德格印经院雕版印刷术、白族扎染技艺、傣族慢轮制陶技艺等非物质文化遗产。

西南茶马古道的另外两条线路川藏线和滇藏线,一方面向西穿过藏彝走廊,充当了汉、藏、彝、羌等民族之间的“文明使者”。早在唐代,川藏之间就有了零星的茶叶贸易;而吐蕃因为一度与南诏建立了结盟和朝贡关系,因此其上层贵族能够从南诏“得到茶及多种乐器”(《贤者喜宴》)。明清两朝,随着青藏线退居次要地位,川藏线、滇藏线先后成为西南茶马古道的主要线路,藏彝走廊在团结各民族、稳定西南边疆方面的意义更加突出。另一方面,在明清时期,川藏线和滇藏线还向东延伸到了苗疆走廊一带。作为苗疆走廊核心地带的贵州同样是西南地区茶叶的重要产区,历史上贵州茶除销往内地省份外,也是销往西藏的“边茶”的重要组成部分,明王朝还曾在播州宣慰司(在今贵州遵义市)设置了茶仓,专门服务于茶马贸易。贵州茶经四川、云南汇入茶马古道,促进了苗疆走廊与藏彝走廊之间的民族互动,推动了西南地区的民族迁徙与融合,使川、黔、滇、藏等地日益连接为一个整体。

共同书写悠久的古道历史

西南茶马古道延续了一千多年之久,从隋唐时期设立互市开始,宋榷茶马,元修驿路,明开碉门,清兴滇茶,各族人民共同书写了悠久而辉煌的古道历史。

早在南北朝时期,吐谷浑就已经与临近的益州地区有了民间商业往来;到了隋朝,中原与吐谷浑建立了短暂的互市关系;唐高祖武德八年,吐谷浑又一次“款承风戍,各请互市,并许之”(《册府元龟》)。承风戍在今青海贵德县,是后来的唐蕃古道(青藏茶马古道)途经之地,而吐谷浑以产马著称,其在青海湖一带培育的良马“号为龙种”(《北史·吐谷浑传》),自然是参与承风戍互市的重要商品。紧随吐谷浑之后,吐蕃在赤岭、陇州等地与唐朝开展了互市,史籍中也留下了茶叶、马匹流通于汉藏之间的记载。不过,当时唐王朝从外部获取战马的主要途径是与西北的回鹘开展丝马贸易,对吐蕃马的需求并不大,因此西南茶马古道上的互市也时断时续。

到了宋代,吐蕃唃厮啰部控制了青藏茶马古道,与宋王朝之间开展了规模庞大且长期稳定的茶马贸易。宋朝还在四川设立了“提举茶马司”,制定了茶马法,推动了茶马贸易的规范化,使之成为官方控制下的经济活动。建立元王朝的蒙古族本就是马背上的民族,没有通过茶叶贸易来获取战马资源的需求,但为了西南地区的和平稳定,他们依然接过了发展西南茶马古道的接力棒。元朝不仅修整完善了茶马道路系统,把它确立为官道,还在青藏、川藏两条线路上修建了40多处驿站,并对道路进行管理。终元一朝,西南茶马古道畅通无阻,汉、藏、蒙、回等各民族在茶马古道上自由往来。

在此之后,明王朝进一步加强了对西南边疆和茶马古道的管理,一方面继承并强化了宋代的茶马律法和管理机构,另一方面在元代驿路系统的基础上开辟了碉门路茶道,使之成为当时茶马贸易的重要通道之一。明朝官方的一系列努力,加上各族人民和各地方政权的支持,使西南茶马古道空前繁荣起来,除了继续发展青藏线茶马贸易,在川藏线上还形成了黎州、雅州、碉门、岩州、松潘五大茶市。到了清代,西南茶马古道的形态发生重大变化,形成了“以茶贸马”和“以马运茶”两种模式并行的局面。一方面由于中央王朝的战马需求降低,官方茶马贸易逐渐萎缩,但为了满足藏、彝等民族日益旺盛的饮茶需求,清王朝持续扩大四川的“南路边茶”“西路边茶”贸易规模,并在北胜州(今云南永胜县)新设茶马互市。另一方面,北胜州(后移至丽江)互市促进了滇茶的崛起,清朝实行的自由贸易政策又使以骡马为运力的云南民间马帮成为发展古道贸易的重要力量,西南茶马古道迎来了“以马运茶”的时代,增添了又一重深厚的历史内涵。

西南茶马古道的历史从唐初延续到晚清民国,始终未曾断绝,这离不开汉、藏、蒙、满、羌、彝、纳西等民族的共同努力。各族人民共同书写了古道的历史,也真诚地讴歌这条道路。“蜀茶总入诸蕃市,胡马常从万里来”(黄庭坚《叔父给事挽词十首》),“黑茶一何美,羌马一何殊”(汤显祖《茶马》),“茶叶没有脚,经过马帮驮……两族两颗心,相会在一起”(纳西族民歌《相会在一起》),一首首诗词、民歌,既是各族人民的真情流露,也是西南茶马古道悠远的历史回音。

共同创造灿烂的茶马文化

西南茶马古道是经济贸易之路,更是文化交流之路。西南各民族共同创造的灿烂的茶马文化,为古道注入了饮茶爱茶、开拓进取、包容互鉴、和平共处等文化内涵,塑造了它的鲜明特色和独特魅力。

茶马文化是饮茶爱茶的文化。西南茶马古道上各民族共同拥有源远流长的饮茶传统,早在西汉时期,蜀地文人王褒的文章《僮约》就提到了“烹茶尽具”“武阳买茶”,这是世界上关于茶叶的最早记载;西藏阿里故如甲木寺遗址出土的茶叶残体,将藏地饮茶历史前推到了东汉末年;唐人《蛮书》中也记载“茶出银生城界诸山,散收无采造法,蒙舍蛮以椒姜桂和烹而饮之”,蒙舍蛮是今天彝族、布朗族等民族的先民,他们用椒、姜、桂等香料与茶一起煮饮,这与汉、藏民族早期的饮茶方式有异曲同工之妙。从语言学的角度来说,“茶”这个名词首先是在汉语或彝语中产生的,之后在汉藏语系诸语种间传递,今天藏语中“茶”的发音仍与古汉语中茶的异体字“槚”极为相似。民族学调查研究也表明,藏彝走廊上的德昂、布朗、哈尼等民族都有种茶和饮茶的习惯。各族人民不仅惯于饮茶,也十分爱茶:汉族中涌现了“茶圣”陆羽、“茶仙”卢仝等爱茶甚至达到痴迷程度的文化名人;藏族同胞对茶的喜爱也到了“不可一日无茶以生”(《续文献通考》)的地步;布朗族古籍《奔闷》记载了首领叭言冷率领族众开垦茶园的事迹,将提倡种茶视为先民的丰功伟绩;德昂族最重要的史诗《达古达楞格莱标》表现出的茶神崇拜信仰和以茶为万物之源的思想观念,在全世界范围内都是独树一帜的。饮茶爱茶是西南茶马古道的文化根基,正如法国历史学家布罗代尔所说的那样:“茶在中国与葡萄在地中海沿岸起的作用相同,凝聚着高度发达的文明。”(《十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义》)

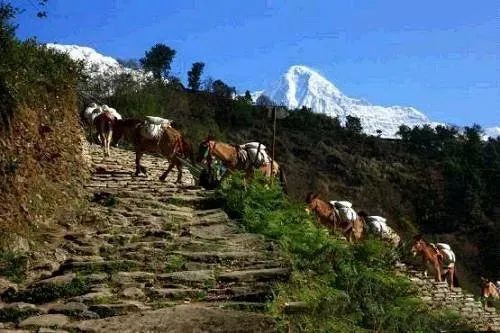

茶马文化是开拓进取的文化。受制于相对落后的交通技术条件,一般来说古代世界的道路或是局限于山谷、平原等容易行走的地区,或是借助河流、海洋的水上运输力量,而像西南茶马古道这样跨越无数崇山峻岭的贸易大通道则极为罕见。历朝历代,来自西南各民族的官兵、民夫、商旅,架桥修路,肩扛手提,历尽千辛万苦维持道路通畅;藏、门巴、珞巴等高原民族同胞更是不畏艰险,翻越喜马拉雅山脉,将茶马古道延伸到了南亚地区。“马蹄踏下岁月印,马铃声声话沧桑”,“千驮货物运不尽,起早贪黑赶路忙,一天翻过九座山,上坡下坎走险滩,风霜当作棉被盖,扯把叶子做地毯,羊毛毡子掸露水,仰望夜空想家乡”,这些流传在滇西地区的《赶马调》,经过现代人的整理改编,唱出了古道的缥缈苍凉。正是受到这种开拓进取的文化滋养,西南茶马古道才得以傲立于“世界屋脊”之上,成为人类历史上海拔最高的文明古道。

茶马文化是包容互鉴的文化。西南茶马古道上各民族经过长期交流交往,形成了相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助的文化氛围。一个典型的例子是,清代陕西的汉族商人到川西打箭炉(今康定)一带从事茶马贸易,为与藏族同胞沟通,他们编写了《藏语会话》对译韵书。西南茶马古道上被称为“藏客”的纳西族商人群体也同样能够熟练掌握汉、藏、白等多种民族语言,他们在藏区经商时往往入乡随俗,主动穿上藏族服饰来拉近与藏族同胞之间的距离。除商贸文化外,西南茶马古道上的宗教文化也显示出极强的包容性。比如同为藏彝走廊上的原始宗教文化,羌族的“释比”文化与彝族的“毕摩”文化在社会职能、宗教法器、宗教仪式等方面都极为相似,作为羌族神职人员的“释比”还因为受汉族道教影响而被称为“端公”。此外,历史上汉族、蒙古族、普米族等民族都曾受到过藏传佛教的深刻影响;而纳西族普遍信奉的东巴教,则是藏族苯教与当地原始信仰融合的结果。

茶马文化是爱好和平的文化。唐代以前,各民族之间出于利益纷争尤其是为了争夺战马这一军事战略资源,也曾爆发过一些战争冲突;西南茶马古道的开通,使包括战马在内的各类物资可以通过贸易手段获取,彻底改变了马在西南各民族文化中的面貌,使其不再与战争、灾祸联系在一起,而是成为财富的象征。这种改变对西南地区和平发展的意义十分重大,明代名臣杨一清就认为茶马贸易能够很好地稳定边疆、消弭战争,他在给皇帝的上书中直言茶马贸易“实贤于数万甲兵”。事实证明西南茶马古道的通畅也确实使“西陲宴然”,在明代两百多年间没有发生大的战争(《明史·朵甘乌斯藏行都指挥使司传》)。

共同培育伟大的爱国精神

茶马古道所建立起来的各民族之间的联系,不仅是经济和文化联系,而且是情感联系、精神联系。千年来,各民族依靠古道贸易互通有无,因共享古道历史文化而互敬互爱,也共同培育了伟大的爱国精神。“时穷节乃见”,在近代中国陷入存亡危机之际,这种爱国精神便熠熠闪耀,集中体现在抵制印茶入藏和西南地区抗战等重大历史事件之中。

印茶入藏是近代英印殖民势力主导的一种经济侵略活动,其目的是通过向西藏倾销印度茶叶,从而切断茶马古道上原有的经贸联系,逐步渗透乃至控制西藏。英国殖民者自侵占印度后,一直觊觎我国的西藏地区,于1888年、1904年两次军事入侵西藏;19世纪80年代以后印度茶在全球市场占据上风以后,英印殖民势力对印茶入藏的野心便更加膨胀。他们一方面通过军事和外交手段,逼迫清政府签订不平等条约,开放亚东、噶大克等通商口岸;另一方面加紧仿制砖茶,并通过低价倾销、暗地走私等多种手段销往西藏。然而,他们低估了茶马古道上各民族之间的血脉联系,也低估了西南各族同胞维护祖国主权和领土完整的决心。即便是在川康地区遭遇战争动荡、四川边茶运输中断的时期,西藏的茶叶消费缺口也是转由后起的滇茶来填补,印度茶仍被拒之门外。由于中央政府、西藏地方政府和藏族同胞的坚决抵制,印度茶在整个晚清民国时期始终未能打开西藏市场,据统计,其在西藏的最高年销售量约为一万公斤左右,与我国茶叶动辄数百万公斤的销量相比不过是九牛一毛,与此同时部分我国茶叶甚至还通过拉萨转卖到了印度大吉岭等地。到20世纪40年代末,印茶入藏企图宣告破产,这是西南各族同胞反抗帝国主义渗透的一次重要胜利。

到了抗日战争时期,中华民族面临的危机更加深重。1938年底,退守西南的国民政府提出“利用人力兽力运输,增进货运”(《社会经济月报》1939年第1期),随后在茶马古道青藏线和滇藏线上恢复了驿运。1942年滇缅公路被日军切断后,茶马古道更是成为西南大后方与外界沟通的唯一陆上要道。整个抗战后期,四川、云南、西藏各地由汉、藏、白、纳西等各族人民组成的马帮,穿行在先人开拓出的石栈天梯和羊肠小道间,不畏艰险,昼夜不息。据统计,当时这条道路上一共动用了“八千匹骡马和两万头牦牛”(顾彼得:《被遗忘的王国》),为抗战后方输送了难以计数的紧缺物资,在中华民族的至暗时刻燃起希望的火种,谱写出一曲全民族抗战的壮阔乐章。

(本文系国家社科基金重大项目“‘一带一路’视野下的西南茶马古道文献资料整理与遗产保护研究”〔20&ZD229〕阶段性成果)

作者:刘礼堂、陈韬(分别系武汉大学茶文化研究中心教授,武汉大学长江文明考古研究院助理研究员)

发表评论

发表评论: